|

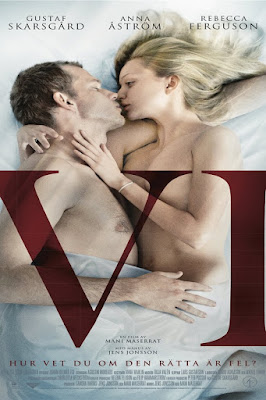

| Capa do filme. |

O alvoroço provocado pelo novo filme do Aronofsky foi grande. Apesar de ver que muita gente estar comentando sobre o drama, eu evitei checar os reviews, pois conheço a filmografia do diretor de cabo à rabo e sei que suas obras merecem uma atenção maior, devido as constantes alegorias e simbolismos que ele traz. "Mãe!" não é diferente. Inclusive, talvez seja o filme mais alegórico e com mais simbolismos de toda a carreira do diretor.

Apesar de ter no seu papel principal a fraca (e mais nova queridinha de Hollywood) Jennifer Lawrence, nada há para se queixar com relação à atuação, tanto dela quanto do seu parceiro Javier Bardem, além da brilhante participação dos coadjuvantes Ed Harris e Michelle Pfeiffer. O filme, enxergado através da ótica da personagem interpretada por JLaw, transmite uma sensação intensa de angústia, como se a cada plano o mundo que estivesse ao seu redor pudesse ruir completamente. Os enfoques no misé-en-scène, como função de construção simbólica da narrativa, são cruciais para sedimentar a atmosfera claustrofóbica que está presente em todo o longa.

Mãe (JLaw) é uma mulher pacata, que vive numa casa isolada com o seu marido poeta. Na inconstância do relacionamento, onde ela está insatisfeita pelo descaso com que é tratada e ele pela incapacidade de produzir algo referente à sua escrita. Nesse cenário de conflito psicológico, a trama se desenvolve. A própria fotografia e o som, em vários momentos do longa, enfatiza esse sufocamento sentido pelos dois, além da própria postura que ele assume ao interagir com a sua amada.

Agindo em duas frentes, o enredo proporciona significados distintos (mas conjuntos em significância narrativa), o que faz com que o filme, mesmo aos que não compreenderem de imediato, obtenha sucesso mesmo com o entendimento raso da trama. Alimentado pela ideia da Criação, o enredo personifica Ele/Deus (Javier Bardem) como o engenheiro por trás de toda a criação, sendo a Musa/Mãe[Natureza] um elemento de equilíbrio desse processo. O Homem (Harris) representa a figura bíblica de Adão e a Mulher (Pfeiffer) a de Eva. O irmão mais velho (Domhnall Gleeson) e o irmão mais novo (Brian Gleeson) representam, respectivamente, Caim e Abel.

"Mãe!" narra a história de um processo de criação e sobre a Criação. A Musa em chamas apresentada no início do filme é o ponto de partida de onde Mãe reconstrói o mundo a partir das cinzas, esvaziado pelo esgotamento do "poema" anterior. É em dependência da ação de Mãe que Ele coloca as responsabilidades do seu processo criativo, de forma que é a partir da reconstrução da casa, por parte da Mãe, que é possível que as ideias (representadas pelo Homem) voltem a frequentá-la.

Neste panorama, a aparição do Homem e da Mulher suscitam o pecado original (simbolizado aqui pelo vilipêndio à pedra preciosa - "fruto proibido" - guardado no escritório d'Ele), aquele que desencadeou todas as mazelas que perverteram a humanidade e que vão, paulatinamente, sendo representadas com a destruição progressiva da casa onde todos estão, que simboliza o nosso mundo. Na busca incessante por uma "injeção de adrenalina" criativa, Ele permite com que toda a desgraça do mundo seja ampliada, mesmo com toda a relutância de Mãe.

Passada a expulsão do Homem e da Mulher da casa - "Paraíso" - e o livramento das pessoas - dilúvio - pós-funeral do Irmão mais novo - Abel - é restaurada uma atmosfera mais amena, onde Ele e Mãe geram uma gravidez, o que finalmente alimenta a criatividade do poeta que, influenciado pela vida e o amor, escreve uma poesia - escritura - descrevendo todos aqueles acontecimentos.

Recebido com clamor pelo povo - fundamentalistas fanáticos - a casa é novamente invadida, fazendo com que a Mãe (Natureza) se desespere novamente. Em meio ao caos generalizado construído pelos asseclas d'Ele, Mãe dá luz à um bebê - Cristo - que, em um momento de descuido dela, é levado por Ele para o povo - humanidade - que o sacrificam, bebendo o seu sangue e comendo o seu corpo.

|

| A simbolização do sacrifício de Cristo. |

Embora recebido o perdão d'Ele, o caos produzido pelo povo - humanidade - é tamanho que a destruição de tudo - apocalipse - é inevitável e a Mãe toca fogo na casa, representando o fim de um ciclo. Desconsolada por não ter sido suficiente à Ele, Mãe entrega seu último despojo de amor e cede o seu coração - progressivamente apodrecido durante o filme - à Ele, de onde é retirada uma joia que leva, novamente, ao princípio. Legitimando, assim, a compulsão criativa d'Ele, um Deus egocêntrico à quem ser amado é mais importante do que amar.

Destarte, digo sem medo algum que "Mãe!" é - para este que vos fala - o melhor filme (e o mais corajoso, em termos narrativos) do ano. Aronofsky ascende, novamente, como um dos grandes nomes do cinema contemporâneo, pela fidelidade ao seu estilo e a sua excentricidade artística. Tecnicamente impecável, narrativamente preciso e alegoricamente poético, "Mãe!" é um deleite para qualquer cinéfilo.